Ты внук Михайловки деревни

И крестный сын колхоза «Ким»

Н. Артюшкин

В последний день марта 2022 года нашему замечательному городу Кимовску исполнилось 70 лет. Хочется поздравить жителей Кимовского района с этим знаменательным событием и пожелать городу и району дальнейшего плодотворного развития!

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1952 года рабочему поселку Кимовск был присвоен статус города районного подчинения. В 1958 году Кимовск был отнесен к городам областного подчинения. Именно с этого времени и начинается современная история города. А что же было до того и откуда произошло столь милое сердцу каждого кимовчанина название?

Итак, друзья, вперед, в увлекательное путешествие по прошлому. В период с 21 марта по 15 августа 1924 года в Тульской губернии проводилось деление уездов на районы. При этом сами уезды еще некоторое время сохранялись. На территории Епифанского уезда было организовано пять районов: Бучальско-Молоденский, Епифанский, Орловско-Краснобуйский, Узловской и Карачевский.

Центром нового Карачевского района стало село Карачево, находившееся недалеко от железнодорожной станции Епифань. Работники районных и общественных организаций расположилось в бывшей усадьбе помещиков Ладыженских.

Епифанский уезд как административно-территориальную единицу упразднили 20 июня 1924 года, а его территорию присоединили к Богородицкому уезду. Таким образом, Карачевский район стал относиться к Богородицкому уезду Тульской губернии.

В двадцатых числах июля 1924 года группа коммунистов из двенадцати человек приехала на станцию Епифань. Вскоре состоялся съезд Советов, на котором был избран президиум исполкома Карачевского райсовета. Его председателем утвердили Г.Н. Фролова, заместителем – С.М. Пименова. Начальником милиции назначили И.А. Некрасова.

Секретарь Карачевской партийной организации Алексей Михайлович Левицкий вспоминал: «На первом районном собрании присутствовало всего 40 коммунистов. Мы решили организовать не райком, а районное бюро партийных ячеек. Меня тогда избрали секретарем этого бюро. Партийная и комсомольская организации, исполком райсовета и отделение милиции размещались в одном двухэтажном доме (сегодня – ул. Бессолова, д. 24), который находился напротив здания районного потребительского союза».

Карачевский район организовывался главным образом из трех крупных волостей: Гранковской, Краснопольско-Покровской и Хитровщинской. В Гранковскую волость входило 25 населенных пунктов. Имелось 3 совхоза, агропункт, 30 мостов, 14 школ, 6 церквей, больница и заразный барак. Население составляло более 12 тысяч человек. Краснопольско-Покровская волость включала 18 селений, 36 мостов, 7 школ, 5 церквей. Население – более 9 тысяч человек. В Хитровщинскую волость входили 14 сел и деревень, в которых было 2 совхоза, 14 мостов, 9 школ, 4 церкви и больница. Население волости превышало 8 тысяч человек.

На этой территории было образовано 16 сельсоветов: Александровский, Апарковский, Белоозерский, Гранковский, Иваньковский, Карачевский, Краснопольский, Кудашевский, Новоспасский, Покровский, Пронский, Реневский, Румянцевский, Соколовский, Спасский, Хитровщинский.

В те годы крупных промышленных предприятий на территории Карачевского района не существовало, за исключением железнодорожной станции Епифань, возле которой были склады Нефтесиндиката и велась мелочная торговля в семи лавках. Здесь также находились две чайные и две парикмахерские. Всего же по району насчитывалось: мельниц разного типа – 13, крупорушек – 7, шерстобиток – 7, кузниц – 3, маслобоен – 3, просорушек – 3.

Действовало 33 школы I ступени, в которых занимались более трех тысяч учеников. В районе действовало шесть изб-читален, профсоюзно-партийный клуб и Народный дом. Медицинскую помощь можно было получить в Гранковской больнице, где врачом работала Вера Евгеньевна Аронова.

Богородицкий уезд упразднили 19 февраля 1926 года, и Карачевский район стал напрямую подчиняться губернскому руководству. А уже 29 ноября Карачевский район переименовали в Михайловский, его центром стал поселок Михайловка при станции Епифань.

Усадьбу Ладыженских в селе Карачево передали райздравотделу для устройства в ней больницы, которую открыли в 1927 году. Первым врачом в ней была Аронова, переведенная из Гранок. В 1932 году в Карачевскую больницу приехала молодой врач Августа Николаевна Воробьева.

В августе 1927 года был ликвидирован экономически слабый Гремячевский район, а его территорию присоединили к Михайловскому району. Количество сельсоветов увеличилось до двадцати пяти. Население района составляло почти 38 тысяч человек. Причем в станционном поселке проживало всего 430 человек, а в деревне Михайловка – 289.

В период 1928–1937 гг. в стране проводилась работа по объединению крестьянских хозяйств в колхозы – «коллективизация». В начале лета 1929 года две бедняцкие семьи и семь комсомольцев из других семей решили организовать в поселке Михайловка колхоз.

Из воспоминаний колхозницы Асмининой: «Первоначально я обошла все дворы, беседовала с каждым крестьянином отдельно. Таким образом, набралось 9 хозяйств. На собрании приняли устав сельхозартели и выбрали председателя. Им стал комсомолец Михаил Сергеевич Васильев».

Колхозники долго думали, как назвать свою артель и в итоге обратились за советом в райком партии. Там им сказали, что идет 10-я годовщина со дня образования коммунистического интернационала молодежи, и так как в колхозе большинство комсомольцев, то и название ему стоит дать молодежное. После этого Михайловская сельскохозяйственная артель стала именоваться колхозом в честь 10-летия КИМа.

Первоначально в новом хозяйстве было всего 4 лошади, и зажиточные крестьяне подсмеивались над колхозниками: «Хозяйствуйте, хозяйствуйте, а работать-то на чем будете?». Но через два месяца в колхоз вступило еще 20 семей.

В конце лета 1929 года Михайловскому колхозу было передано имущество зажиточных крестьян, в том числе 25 коров и 40 лошадей. В следующем 1930 году колхоз в четыре раза перевыполнил план хлебозаготовок. К 1931 году в нем состояло уже 65 крестьянских хозяйств.

За высокие достижения председателя Михайловского колхоза М.С. Васильева вместе с А.Я. Салиховым, председателем известного в районе колхоза «Новый путь» из Краснополья, послали знакомиться с ведением образцового хозяйства в колхоз «Прогресс» под Тулу. Оттуда Васильев привез несколько свиней, после этого в Михайловском колхозе появилась свиноводческая ферма, ставшая впоследствии одной из лучших в районе.

В конце лета 1929 года была ликвидирована Тульская губерния, а вместо нее создан Тульский округ, вошедший в состав Московской области. Постановлением президиума Тульского окружного исполкома 21 августа 1930 года Тульский округ был ликвидирован.

После ликвидации округов Михайловский район попал в прямое подчинение Московской области, а 31 декабря 1930 года его переименовали в Кимовский. Свое название он получил от колхоза имени 10-летия КИМа. Это сделали для того, чтобы не путать его с Михайловским районом бывшего Рязанского округа, который находился рядом.

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, без объявления войны вторглась на территорию Советского Союза. В полдень заместитель председателя Совнаркома СССР, народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов выступил по радио с обращением к населению, из которого люди узнали страшное известие. На следующий день это сообщение было напечатано в газетах. Уже к вечеру 22 июня на многих предприятиях, в учреждениях, сельсоветах и в колхозных правлениях прошли митинги и партийные собрания. Председатель Кимовского исполкома райсовета Захаров и секретарь райкома ВКП(б) Дрогайцев выступали перед большой группой рабочих, колхозников и интеллигенции в посёлке Михайловка при станции Епифань.

Война стремительно приближалась. По указанию Тульского обкома партии и облисполкома в первой половине октября из Кимовского района началась эвакуация материальных ценностей организаций и предприятий. Совхозы и колхозы стали угонять скот в глубь страны. Всего из Кимовского района к середине ноября 1941 года эвакуировали 2600 голов крупного рогатого скота, более 10 000 овец, 113 тракторов, 40 комбайновых моторов, более 3 тысяч тонн зерна.

В 9 часов утра 23 ноября 1941 года оставшееся руководство Кимовского района ушло вместе с частями Красной Армии. Их путь пролегал через станцию Клекотки Рязанской области. Действовать приходилось в обстановке полной неопределенности. Спустя несколько часов поселок Михайловку и станцию Епифань после непродолжительного боя с арьергардом 41-й кавалерийской дивизии захватили немцы.

Оккупация Кимовского района немецкими войсками продолжалась с 23 ноября по 10 декабря 1941 года, а Епифанского района – с 21 ноября по 13 декабря 1941 года. После освобождения оккупированных территорий частями Красной Армии перед вернувшимся из эвакуации руководством районов предстала страшная картина разрушений.

Первый секретарь Кимовского райкома ВКП(б) Александр Ефремович Дрогайцев вспоминал: «13 декабря вместе с работниками райотделения милиции я возвратился из Рязани в райцентр. Нашему взору предстали разгромленные здания райкома и райисполкома, сожженные вокзал и пристанционные сооружения. Ввиду того, что здание райкома было разгромлено, пришлось временно разместиться в одном из домов».

В Кимовском районе немцы сожгли 19 деревень полностью и 12 частично. Особенно пострадали хозяйства: колхоз «Новый путь» в селе Краснополье, колхоз «Парижская коммуна» и колхоз имени Карла Маркса в деревне Ренево, колхоз «Труд» в деревне Машково, колхоз «Дружные ребята» в деревне Кропотово, колхоз «Вперёд» в селе Покровском, колхоз «Ленинский путь» в деревне Натальинке, колхоз «Серп и Молот» и «2-я Пятилетка» в деревне Кривозерье. Всего в Кимовском районе было сожжено 755 жилых домов колхозников и 669 надворных построек.

Сильным разрушениям подвергся и сам райцентр, в котором фашисты сожгли контору связи, три складских помещения и правление «Заготзерно», склад и контору «Союзплодовощ», парикмахерскую, столовую, четыре коммунальных дома на тринадцать квартир, восемь частных домов и три жилых дома других организаций. Были разрушены здания районного исполнительного комитета, народного суда, прокуратуры, районного комитета ВКП(б), райпотребсоюза, редакции и типографии, бани, районного отделения УНКВД, нефтебазы, Донского лесхоза, районной хлебопекарни. Сильно пострадали здания остальных организаций. Было сожжено здание вокзала со всеми пристройками и пакгаузом, разрушена водокачка и железнодорожный мост через реку Дон. По району были разрушены двенадцать магазинов и Пронский спиртзавод.

Огромный урон нанесли захватчики объектам здравоохранения Кимовского района. Была разграблена и сожжена Карачевская районная больница. Сожгли немцы родильный дом и районную аптеку, в которой уничтожили все медикаменты. Большим разрушениям подверглись Гранковская больница, Гремячевская и Хитровщинская амбулатории, уничтожены медпункты в деревне Савино и совхозе «Красный богатырь». Было сожжено шесть и разрушено тринадцать изб-читален, районный Дом культуры, в котором были уничтожены всё оборудование, инвентарь и киноаппаратура. Подверглись разорению тринадцать детских яслей и районный детский сад. Разгромлено шесть сельских и одна районная библиотеки: в них был полностью уничтожен книжный фонд. Были сожжены семь школ: Машковская, Стрелецкая, Покровская, Реневская, Петровская, Кривозерская, Лунинская. Всего же по району было частично разрушено двадцать шесть начальных школ, уничтожен инвентарь в сорока двух из шестидесяти двух школ.

За время пребывания немецко-фашистских захватчиков на территории Кимовского района от их рук погибли 75 мирных граждан. Кроме того, фашисты казнили 140 солдат и офицеров Красной Армии.

В тяжелейших условиях зимы 1941–1942 годов проходила реэвакуация, постепенно налаживалась работа учреждений и предприятий. Большой проблемой стало обеспечение продовольствием и топливом в достаточном количестве, а ведь к месту постоянного жительства каждый день приезжало все больше людей.

Фронт все больше требовал расширения военного производства, которое в большой степени зависело от увеличения добычи топлива и выплавки металла. Между тем страна была отрезана от своей южной угольно-металлургической базы (Донбасс находился в руках немцев), дававшей до войны значительную часть угля и металла. В силу загруженности железных дорог военными грузами доставлять уголь из восточных районов (Кузбасс) для промышленности Центральной России оказалось делом весьма трудным. В декабре 1941 года, сразу после освобождения угольных районов Тульской области от немцев, их посетил нарком угольной промышленности СССР Василий Васильевич Вахрушев, чтобы на месте определить объём работ по восстановлению разрушенных шахт. Разработка залежей угля в Подмосковном угольном бассейне приобрела стратегическое значение. Для выполнения столь масштабной задачи было привлечено большое количество людей.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1942 года Донской, Узловский, Кимовский, Серебряно-Прудский районы и город Сталиногорск с его сельской местностью из Тульской области передали в состав Московской области и выделили в отдельный угольный район. Столь масштабная реорганизация была необходима для приближения оперативного руководства непосредственно к производству угля. Над Кимовским районом взял шефство Свердловский район столицы, который помогал шахтостроителям необходимыми материалами и оборудованием.

На разведанном еще до войны в Кимовском районе Гранковском угольном месторождении приступили к строительству новых шахт. Многие жители окрестных сел приняли участие в строительстве, а после открытия шахт пошли работать в них.

Кроме того, летом 1942 года в Кимовский район стали прибывать эвакуированные из прифронтовых районов жители Орловской и Смоленской областей. Всего приехали более трех тысяч человек. Всех их нужно было разместить, а многих обеспечить вещами первой необходимости.

Во второй половине 1940-х годов в Кимовском районе происходят административно-территориальные изменения. В июле 1946 года на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1946 года и решения Мособлисполкома от 29 апреля 1946 года за счет разукрупнения Кимовского района был образован Гремячевский район Московской области. Во вновь организованный район вошли Беломестный, Березовский, Гремячевский, Лунинский, Ольховецкий, Осановский, Петрово-Избищенский, Пусташевский, Савинский и Спасский сельсоветы, в которых было 36 населенных пунктов, а также две деревни — Большие и Малые Стрельцы Апарковского сельсовета Кимовского района. Райцентром стал поселок Гремячее, в котором располагалась Кимовская МТС (переименована в Гремячевскую МТС). Площадь района составила 36 670 гектар, в нем действовало 40 колхозов, было 1402 двора, проживало 6 946 человек.

В 1947 году при селе Хитровщина Кимовского района открыли новую МТС, получившую название Кимовская.

В 1948 году поселку Михайловка присвоили статус рабочего поселка, а его название изменили на Кимовск.

В 1952 году рабочий поселок стал городом. Из-за того, что Кимовск находился в составе большого угольного района Московской области, он считался городом районного подчинения.

Важной вехой в истории города Кимовска и Кимовского района стала вторая половина 1950-х годов. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 марта 1957 года из Московской области были переданы в состав Тульской области город Сталиногорск с пригородной зоной и районы: Гремячевский, Донской, Кимовский и Узловской. Уже 22 февраля 1958 года Кимовск становится городом областного подчинения.

В 1956 году институт «Мосбассгипрошахт» Министерства строительства угольных предприятий СССР подготовил архитектурно-планировочную документацию для реконструкции Кимовска без проработки инженерных обоснований. В 1957 году геологоразведочные партии провели работы для составления генерального плана застройки города. В 1959 году был принят проект, разработанный московским институтом «Гипрогор». На территории Кимовска, а также примыкающих к городу двенадцати шахтах и поселках при них велось интенсивное строительство. В районе действовало восемь строительных организаций, две из которых – стройуправления «Мосшахтстроя» СУ-8 и СУ-12 – работали непосредственно в Кимовске.

Возводились новые жилые здания, учреждения культуры, школы, магазины. В 1957 году был торжественно открыт стадион имени В. И. Ленина, первый уголь дала 12-я Гранковская шахта. В 1958 году свои двери распахнул кинотеатр «Победа», заработал хлебозавод, пустили в строй угольный разрез. Население Кимовского района стремительно приближалось к рекордной численности – 50 000 жителей. И большинство из них были молодыми людьми до 30 лет.

В 1958 году упразднили Епифанский район, а его территория вошла в состав Донского и Кимовского районов.

В начале 1960-х годов проходили крупные хозяйственно-административные изменения в стране. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1962 года в Тульской области организовали областные (промышленный и сельский) Советы депутатов трудящихся. В начале февраля 1963 года началось укрупнение районов. Так, вместо 28 прежних административных единиц было образовано 10 сельских и 2 промышленных района. Изменилась подчиненность некоторых городов области.

Среди вновь созданных сельских районов был Новомосковский с центром в городе Новомосковск. В его состав вошли сельсоветы Узловского, Донского, Новомосковского и Кимовского районов. Поселковые Советы Епифани, Казановки и Новольвовска включили в Кимовский городской Совет.

Райсоветы сельских районов передали в подчинение Тульскому областному (сельскому) Совету, а райсоветы промышленных районов и городские Советы передали в подчинение Тульскому областному (промышленному) Совету. Таким образом, 17 кимовских сельсоветов стали подчиняться Новомосковскому району, а сам город Кимовск и рабочие поселки Епифань, Казановка и Новольвовск – напрямую областному центру.

Ряд шахт Кимовского района в начале 1960-х годов начинает вырабатываться, и встает вопрос о трудоустройстве населения, а также о дальнейшем развитии города. Кимовский горком партии с одобрения Тульского обкома КПСС и облисполкома направляет ходатайство в ЦК КПСС и Совет Министров СССР о строительстве в Кимовске промышленного предприятия.

Весной 1961 года недалеко от города начинается работа по возведению Кимовского радиоэлектромеханического завода (КРЭМЗ). К декабрю 1963 года была сдана в эксплуатацию первая очередь, а к концу 1964 года в строй вступает вторая очередь завода. Его специализация – разработка и производство автоматизированных систем управления средств противовоздушной обороны. Являясь важным звеном военно-промышленного комплекса страны, КРЭМЗ получает статус секретного предприятия. Для молодых специалистов возводится новый микрорайон.

В конце 1964 – начале 1965 года произошли административно-территориальные изменения. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964 года были восстановлены единые советские органы в Тульской области. Вместо промышленного и сельского Советов образован общий областной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет. Решением исполкома Тулоблсовета от 13 января 1965 года вновь сформирован Кимовский район. В его состав включили поселки: Епифань, Казановка, Новольвовск и сельсоветы: Барановский, Бучальский, Гранковский, Кораблинский, Краснопольский, Кудашевский, Львовский, Милославский, Молоденский, Муровлянский, Новоселковский, Покровский, Реневский, Рождественский, Софьинский, Табольский и Хитровщинский.

Такими – светлыми и грустными, радостными и печальными – были вехи истории родного города и района. Но все оттенки дороги нам, потому что история малой родины – это часть нашей истории – каждой семьи, каждого человека.

Владимир ЕРМОЛАЕВ,

методист Кимовского

историко-краеведческого

музея имени В.А. Юдина

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1952 года рабочему поселку Кимовск был присвоен статус города районного подчинения. В 1958 году Кимовск был отнесен к городам областного подчинения. Именно с этого времени и начинается современная история города. А что же было до того и откуда произошло столь милое сердцу каждого кимовчанина название?

Итак, друзья, вперед, в увлекательное путешествие по прошлому. В период с 21 марта по 15 августа 1924 года в Тульской губернии проводилось деление уездов на районы. При этом сами уезды еще некоторое время сохранялись. На территории Епифанского уезда было организовано пять районов: Бучальско-Молоденский, Епифанский, Орловско-Краснобуйский, Узловской и Карачевский.

Центром нового Карачевского района стало село Карачево, находившееся недалеко от железнодорожной станции Епифань. Работники районных и общественных организаций расположилось в бывшей усадьбе помещиков Ладыженских.

Епифанский уезд как административно-территориальную единицу упразднили 20 июня 1924 года, а его территорию присоединили к Богородицкому уезду. Таким образом, Карачевский район стал относиться к Богородицкому уезду Тульской губернии.

В двадцатых числах июля 1924 года группа коммунистов из двенадцати человек приехала на станцию Епифань. Вскоре состоялся съезд Советов, на котором был избран президиум исполкома Карачевского райсовета. Его председателем утвердили Г.Н. Фролова, заместителем – С.М. Пименова. Начальником милиции назначили И.А. Некрасова.

Секретарь Карачевской партийной организации Алексей Михайлович Левицкий вспоминал: «На первом районном собрании присутствовало всего 40 коммунистов. Мы решили организовать не райком, а районное бюро партийных ячеек. Меня тогда избрали секретарем этого бюро. Партийная и комсомольская организации, исполком райсовета и отделение милиции размещались в одном двухэтажном доме (сегодня – ул. Бессолова, д. 24), который находился напротив здания районного потребительского союза».

Карачевский район организовывался главным образом из трех крупных волостей: Гранковской, Краснопольско-Покровской и Хитровщинской. В Гранковскую волость входило 25 населенных пунктов. Имелось 3 совхоза, агропункт, 30 мостов, 14 школ, 6 церквей, больница и заразный барак. Население составляло более 12 тысяч человек. Краснопольско-Покровская волость включала 18 селений, 36 мостов, 7 школ, 5 церквей. Население – более 9 тысяч человек. В Хитровщинскую волость входили 14 сел и деревень, в которых было 2 совхоза, 14 мостов, 9 школ, 4 церкви и больница. Население волости превышало 8 тысяч человек.

На этой территории было образовано 16 сельсоветов: Александровский, Апарковский, Белоозерский, Гранковский, Иваньковский, Карачевский, Краснопольский, Кудашевский, Новоспасский, Покровский, Пронский, Реневский, Румянцевский, Соколовский, Спасский, Хитровщинский.

В те годы крупных промышленных предприятий на территории Карачевского района не существовало, за исключением железнодорожной станции Епифань, возле которой были склады Нефтесиндиката и велась мелочная торговля в семи лавках. Здесь также находились две чайные и две парикмахерские. Всего же по району насчитывалось: мельниц разного типа – 13, крупорушек – 7, шерстобиток – 7, кузниц – 3, маслобоен – 3, просорушек – 3.

Действовало 33 школы I ступени, в которых занимались более трех тысяч учеников. В районе действовало шесть изб-читален, профсоюзно-партийный клуб и Народный дом. Медицинскую помощь можно было получить в Гранковской больнице, где врачом работала Вера Евгеньевна Аронова.

Богородицкий уезд упразднили 19 февраля 1926 года, и Карачевский район стал напрямую подчиняться губернскому руководству. А уже 29 ноября Карачевский район переименовали в Михайловский, его центром стал поселок Михайловка при станции Епифань.

Усадьбу Ладыженских в селе Карачево передали райздравотделу для устройства в ней больницы, которую открыли в 1927 году. Первым врачом в ней была Аронова, переведенная из Гранок. В 1932 году в Карачевскую больницу приехала молодой врач Августа Николаевна Воробьева.

В августе 1927 года был ликвидирован экономически слабый Гремячевский район, а его территорию присоединили к Михайловскому району. Количество сельсоветов увеличилось до двадцати пяти. Население района составляло почти 38 тысяч человек. Причем в станционном поселке проживало всего 430 человек, а в деревне Михайловка – 289.

В период 1928–1937 гг. в стране проводилась работа по объединению крестьянских хозяйств в колхозы – «коллективизация». В начале лета 1929 года две бедняцкие семьи и семь комсомольцев из других семей решили организовать в поселке Михайловка колхоз.

Из воспоминаний колхозницы Асмининой: «Первоначально я обошла все дворы, беседовала с каждым крестьянином отдельно. Таким образом, набралось 9 хозяйств. На собрании приняли устав сельхозартели и выбрали председателя. Им стал комсомолец Михаил Сергеевич Васильев».

Колхозники долго думали, как назвать свою артель и в итоге обратились за советом в райком партии. Там им сказали, что идет 10-я годовщина со дня образования коммунистического интернационала молодежи, и так как в колхозе большинство комсомольцев, то и название ему стоит дать молодежное. После этого Михайловская сельскохозяйственная артель стала именоваться колхозом в честь 10-летия КИМа.

Первоначально в новом хозяйстве было всего 4 лошади, и зажиточные крестьяне подсмеивались над колхозниками: «Хозяйствуйте, хозяйствуйте, а работать-то на чем будете?». Но через два месяца в колхоз вступило еще 20 семей.

В конце лета 1929 года Михайловскому колхозу было передано имущество зажиточных крестьян, в том числе 25 коров и 40 лошадей. В следующем 1930 году колхоз в четыре раза перевыполнил план хлебозаготовок. К 1931 году в нем состояло уже 65 крестьянских хозяйств.

За высокие достижения председателя Михайловского колхоза М.С. Васильева вместе с А.Я. Салиховым, председателем известного в районе колхоза «Новый путь» из Краснополья, послали знакомиться с ведением образцового хозяйства в колхоз «Прогресс» под Тулу. Оттуда Васильев привез несколько свиней, после этого в Михайловском колхозе появилась свиноводческая ферма, ставшая впоследствии одной из лучших в районе.

В конце лета 1929 года была ликвидирована Тульская губерния, а вместо нее создан Тульский округ, вошедший в состав Московской области. Постановлением президиума Тульского окружного исполкома 21 августа 1930 года Тульский округ был ликвидирован.

После ликвидации округов Михайловский район попал в прямое подчинение Московской области, а 31 декабря 1930 года его переименовали в Кимовский. Свое название он получил от колхоза имени 10-летия КИМа. Это сделали для того, чтобы не путать его с Михайловским районом бывшего Рязанского округа, который находился рядом.

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, без объявления войны вторглась на территорию Советского Союза. В полдень заместитель председателя Совнаркома СССР, народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов выступил по радио с обращением к населению, из которого люди узнали страшное известие. На следующий день это сообщение было напечатано в газетах. Уже к вечеру 22 июня на многих предприятиях, в учреждениях, сельсоветах и в колхозных правлениях прошли митинги и партийные собрания. Председатель Кимовского исполкома райсовета Захаров и секретарь райкома ВКП(б) Дрогайцев выступали перед большой группой рабочих, колхозников и интеллигенции в посёлке Михайловка при станции Епифань.

Война стремительно приближалась. По указанию Тульского обкома партии и облисполкома в первой половине октября из Кимовского района началась эвакуация материальных ценностей организаций и предприятий. Совхозы и колхозы стали угонять скот в глубь страны. Всего из Кимовского района к середине ноября 1941 года эвакуировали 2600 голов крупного рогатого скота, более 10 000 овец, 113 тракторов, 40 комбайновых моторов, более 3 тысяч тонн зерна.

В 9 часов утра 23 ноября 1941 года оставшееся руководство Кимовского района ушло вместе с частями Красной Армии. Их путь пролегал через станцию Клекотки Рязанской области. Действовать приходилось в обстановке полной неопределенности. Спустя несколько часов поселок Михайловку и станцию Епифань после непродолжительного боя с арьергардом 41-й кавалерийской дивизии захватили немцы.

Оккупация Кимовского района немецкими войсками продолжалась с 23 ноября по 10 декабря 1941 года, а Епифанского района – с 21 ноября по 13 декабря 1941 года. После освобождения оккупированных территорий частями Красной Армии перед вернувшимся из эвакуации руководством районов предстала страшная картина разрушений.

Первый секретарь Кимовского райкома ВКП(б) Александр Ефремович Дрогайцев вспоминал: «13 декабря вместе с работниками райотделения милиции я возвратился из Рязани в райцентр. Нашему взору предстали разгромленные здания райкома и райисполкома, сожженные вокзал и пристанционные сооружения. Ввиду того, что здание райкома было разгромлено, пришлось временно разместиться в одном из домов».

В Кимовском районе немцы сожгли 19 деревень полностью и 12 частично. Особенно пострадали хозяйства: колхоз «Новый путь» в селе Краснополье, колхоз «Парижская коммуна» и колхоз имени Карла Маркса в деревне Ренево, колхоз «Труд» в деревне Машково, колхоз «Дружные ребята» в деревне Кропотово, колхоз «Вперёд» в селе Покровском, колхоз «Ленинский путь» в деревне Натальинке, колхоз «Серп и Молот» и «2-я Пятилетка» в деревне Кривозерье. Всего в Кимовском районе было сожжено 755 жилых домов колхозников и 669 надворных построек.

Сильным разрушениям подвергся и сам райцентр, в котором фашисты сожгли контору связи, три складских помещения и правление «Заготзерно», склад и контору «Союзплодовощ», парикмахерскую, столовую, четыре коммунальных дома на тринадцать квартир, восемь частных домов и три жилых дома других организаций. Были разрушены здания районного исполнительного комитета, народного суда, прокуратуры, районного комитета ВКП(б), райпотребсоюза, редакции и типографии, бани, районного отделения УНКВД, нефтебазы, Донского лесхоза, районной хлебопекарни. Сильно пострадали здания остальных организаций. Было сожжено здание вокзала со всеми пристройками и пакгаузом, разрушена водокачка и железнодорожный мост через реку Дон. По району были разрушены двенадцать магазинов и Пронский спиртзавод.

Огромный урон нанесли захватчики объектам здравоохранения Кимовского района. Была разграблена и сожжена Карачевская районная больница. Сожгли немцы родильный дом и районную аптеку, в которой уничтожили все медикаменты. Большим разрушениям подверглись Гранковская больница, Гремячевская и Хитровщинская амбулатории, уничтожены медпункты в деревне Савино и совхозе «Красный богатырь». Было сожжено шесть и разрушено тринадцать изб-читален, районный Дом культуры, в котором были уничтожены всё оборудование, инвентарь и киноаппаратура. Подверглись разорению тринадцать детских яслей и районный детский сад. Разгромлено шесть сельских и одна районная библиотеки: в них был полностью уничтожен книжный фонд. Были сожжены семь школ: Машковская, Стрелецкая, Покровская, Реневская, Петровская, Кривозерская, Лунинская. Всего же по району было частично разрушено двадцать шесть начальных школ, уничтожен инвентарь в сорока двух из шестидесяти двух школ.

За время пребывания немецко-фашистских захватчиков на территории Кимовского района от их рук погибли 75 мирных граждан. Кроме того, фашисты казнили 140 солдат и офицеров Красной Армии.

В тяжелейших условиях зимы 1941–1942 годов проходила реэвакуация, постепенно налаживалась работа учреждений и предприятий. Большой проблемой стало обеспечение продовольствием и топливом в достаточном количестве, а ведь к месту постоянного жительства каждый день приезжало все больше людей.

Фронт все больше требовал расширения военного производства, которое в большой степени зависело от увеличения добычи топлива и выплавки металла. Между тем страна была отрезана от своей южной угольно-металлургической базы (Донбасс находился в руках немцев), дававшей до войны значительную часть угля и металла. В силу загруженности железных дорог военными грузами доставлять уголь из восточных районов (Кузбасс) для промышленности Центральной России оказалось делом весьма трудным. В декабре 1941 года, сразу после освобождения угольных районов Тульской области от немцев, их посетил нарком угольной промышленности СССР Василий Васильевич Вахрушев, чтобы на месте определить объём работ по восстановлению разрушенных шахт. Разработка залежей угля в Подмосковном угольном бассейне приобрела стратегическое значение. Для выполнения столь масштабной задачи было привлечено большое количество людей.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 декабря 1942 года Донской, Узловский, Кимовский, Серебряно-Прудский районы и город Сталиногорск с его сельской местностью из Тульской области передали в состав Московской области и выделили в отдельный угольный район. Столь масштабная реорганизация была необходима для приближения оперативного руководства непосредственно к производству угля. Над Кимовским районом взял шефство Свердловский район столицы, который помогал шахтостроителям необходимыми материалами и оборудованием.

На разведанном еще до войны в Кимовском районе Гранковском угольном месторождении приступили к строительству новых шахт. Многие жители окрестных сел приняли участие в строительстве, а после открытия шахт пошли работать в них.

Кроме того, летом 1942 года в Кимовский район стали прибывать эвакуированные из прифронтовых районов жители Орловской и Смоленской областей. Всего приехали более трех тысяч человек. Всех их нужно было разместить, а многих обеспечить вещами первой необходимости.

Во второй половине 1940-х годов в Кимовском районе происходят административно-территориальные изменения. В июле 1946 года на основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1946 года и решения Мособлисполкома от 29 апреля 1946 года за счет разукрупнения Кимовского района был образован Гремячевский район Московской области. Во вновь организованный район вошли Беломестный, Березовский, Гремячевский, Лунинский, Ольховецкий, Осановский, Петрово-Избищенский, Пусташевский, Савинский и Спасский сельсоветы, в которых было 36 населенных пунктов, а также две деревни — Большие и Малые Стрельцы Апарковского сельсовета Кимовского района. Райцентром стал поселок Гремячее, в котором располагалась Кимовская МТС (переименована в Гремячевскую МТС). Площадь района составила 36 670 гектар, в нем действовало 40 колхозов, было 1402 двора, проживало 6 946 человек.

В 1947 году при селе Хитровщина Кимовского района открыли новую МТС, получившую название Кимовская.

В 1948 году поселку Михайловка присвоили статус рабочего поселка, а его название изменили на Кимовск.

В 1952 году рабочий поселок стал городом. Из-за того, что Кимовск находился в составе большого угольного района Московской области, он считался городом районного подчинения.

Важной вехой в истории города Кимовска и Кимовского района стала вторая половина 1950-х годов. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 марта 1957 года из Московской области были переданы в состав Тульской области город Сталиногорск с пригородной зоной и районы: Гремячевский, Донской, Кимовский и Узловской. Уже 22 февраля 1958 года Кимовск становится городом областного подчинения.

В 1956 году институт «Мосбассгипрошахт» Министерства строительства угольных предприятий СССР подготовил архитектурно-планировочную документацию для реконструкции Кимовска без проработки инженерных обоснований. В 1957 году геологоразведочные партии провели работы для составления генерального плана застройки города. В 1959 году был принят проект, разработанный московским институтом «Гипрогор». На территории Кимовска, а также примыкающих к городу двенадцати шахтах и поселках при них велось интенсивное строительство. В районе действовало восемь строительных организаций, две из которых – стройуправления «Мосшахтстроя» СУ-8 и СУ-12 – работали непосредственно в Кимовске.

Возводились новые жилые здания, учреждения культуры, школы, магазины. В 1957 году был торжественно открыт стадион имени В. И. Ленина, первый уголь дала 12-я Гранковская шахта. В 1958 году свои двери распахнул кинотеатр «Победа», заработал хлебозавод, пустили в строй угольный разрез. Население Кимовского района стремительно приближалось к рекордной численности – 50 000 жителей. И большинство из них были молодыми людьми до 30 лет.

В 1958 году упразднили Епифанский район, а его территория вошла в состав Донского и Кимовского районов.

В начале 1960-х годов проходили крупные хозяйственно-административные изменения в стране. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1962 года в Тульской области организовали областные (промышленный и сельский) Советы депутатов трудящихся. В начале февраля 1963 года началось укрупнение районов. Так, вместо 28 прежних административных единиц было образовано 10 сельских и 2 промышленных района. Изменилась подчиненность некоторых городов области.

Среди вновь созданных сельских районов был Новомосковский с центром в городе Новомосковск. В его состав вошли сельсоветы Узловского, Донского, Новомосковского и Кимовского районов. Поселковые Советы Епифани, Казановки и Новольвовска включили в Кимовский городской Совет.

Райсоветы сельских районов передали в подчинение Тульскому областному (сельскому) Совету, а райсоветы промышленных районов и городские Советы передали в подчинение Тульскому областному (промышленному) Совету. Таким образом, 17 кимовских сельсоветов стали подчиняться Новомосковскому району, а сам город Кимовск и рабочие поселки Епифань, Казановка и Новольвовск – напрямую областному центру.

Ряд шахт Кимовского района в начале 1960-х годов начинает вырабатываться, и встает вопрос о трудоустройстве населения, а также о дальнейшем развитии города. Кимовский горком партии с одобрения Тульского обкома КПСС и облисполкома направляет ходатайство в ЦК КПСС и Совет Министров СССР о строительстве в Кимовске промышленного предприятия.

Весной 1961 года недалеко от города начинается работа по возведению Кимовского радиоэлектромеханического завода (КРЭМЗ). К декабрю 1963 года была сдана в эксплуатацию первая очередь, а к концу 1964 года в строй вступает вторая очередь завода. Его специализация – разработка и производство автоматизированных систем управления средств противовоздушной обороны. Являясь важным звеном военно-промышленного комплекса страны, КРЭМЗ получает статус секретного предприятия. Для молодых специалистов возводится новый микрорайон.

В конце 1964 – начале 1965 года произошли административно-территориальные изменения. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 ноября 1964 года были восстановлены единые советские органы в Тульской области. Вместо промышленного и сельского Советов образован общий областной Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет. Решением исполкома Тулоблсовета от 13 января 1965 года вновь сформирован Кимовский район. В его состав включили поселки: Епифань, Казановка, Новольвовск и сельсоветы: Барановский, Бучальский, Гранковский, Кораблинский, Краснопольский, Кудашевский, Львовский, Милославский, Молоденский, Муровлянский, Новоселковский, Покровский, Реневский, Рождественский, Софьинский, Табольский и Хитровщинский.

Такими – светлыми и грустными, радостными и печальными – были вехи истории родного города и района. Но все оттенки дороги нам, потому что история малой родины – это часть нашей истории – каждой семьи, каждого человека.

Владимир ЕРМОЛАЕВ,

методист Кимовского

историко-краеведческого

музея имени В.А. Юдина

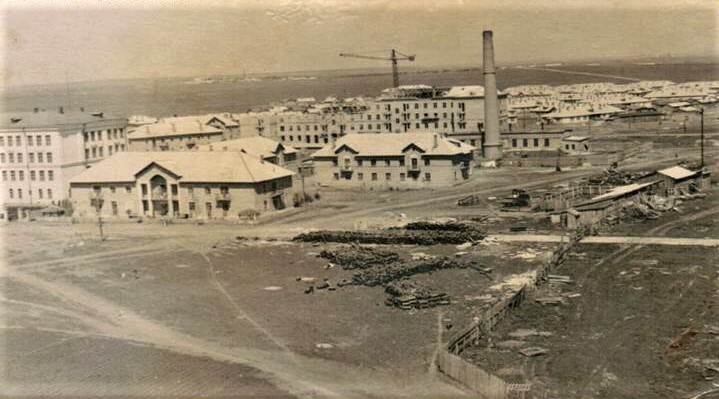

Будущая площадь им. Ленина. 1950-е гг.

Строится ул. Толстого. 1950-е гг.

Горный техникум на ул. Мичурина. 1950-е гг.

Одна из центральных улиц города – им. Бессолова. 1950-е гг.

Школа рабочей молодежи на ул. Павлова. 1960-е гг.

Мемориал погибшим советским воинам при освобождении поселка Михайловка (будущий Кимовск) в 1941 году. 1960-е гг.